初心者向け|申立書の書き方

はじめに|なぜ、「正確に書く技術」が必要なのか

前回の記事で、「病歴・就労状況等申立書」があなたの未来を左右する心強い味方であることはご理解いただけたかと思います。

しかし、その重要性を知ることと、実際に「正確に書く」ことの間には、大きな壁があります。不備があると書類を受け付けてもらえず、目標とした日付に提出できないということになってしまいます。また請求方法によっては、提出が遅れる月ごとにもらえる年金が減ってしまう、ことにもなり得ます。

この記事のゴールは、あなたがこの「記入の壁」を乗り越え、不備なく提出できる状態になることです。

正確な作成方法を知ることで、提出前の不安な気持ちを軽減し、自信を持って提出日を迎えることができるようになります。

この記事では、申立書の表面と裏面それぞれの基本的な記入ルールを、分かりやすく解説します。

どうやって書けばいい?自分で完成させるステップ

ここからは、申立書の表面から裏面までを、具体的な記入ルールに沿って図(実際の書類の画像)と照らし合わせながら確認していきます。

ステップ1:申立書【表面】の記入ルール(病歴を正確に伝える技術)

申立書の表面とは、主にあなたの病気の履歴(いつ、どこで、どうなったか)を記載する部分です。あなたの病気の始まりから現在までの履歴を「切れ目なく」記載すことが重要です。

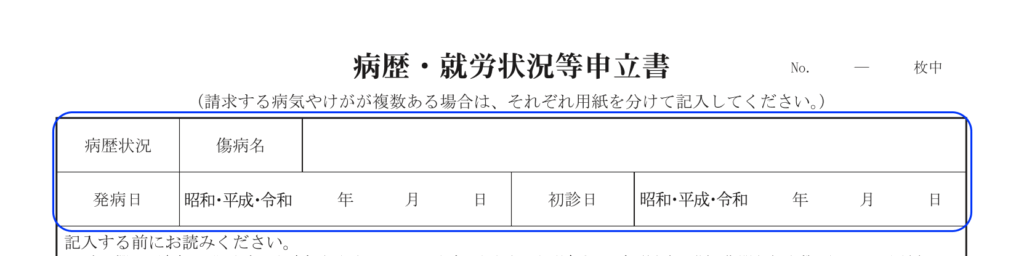

1-1.【ミス注意】傷病名・発病日・初診日

| 項目名 | 記入内容 | 特例 |

| 傷病名 | 障害年金を請求する病名 (診断書に記載されたもの) | |

| 発病日 | 自覚症状が現れた日を記載。 | 生来性の知的障害の場合は「出生日」を記入。 |

| 初診日 | 障害の原因となった病気で初めて医療機関を受診した日。 | 生来性の知的障害の場合は「出生日」を記入。 |

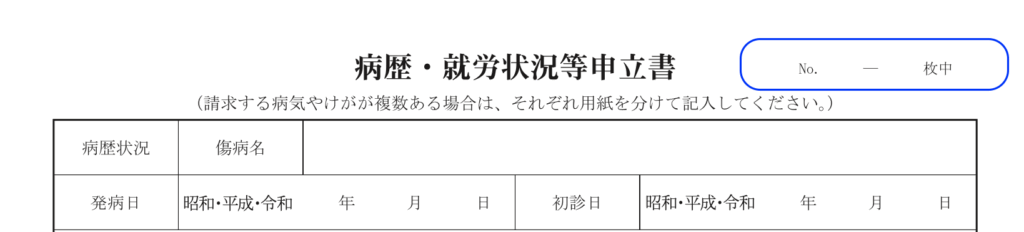

1-2.枚数

複数枚にわたって記入した場合は、必ず順番と総枚数を記載します。

- 例: 続紙を1枚作成し、合計2枚になった場合は?

- 1枚目 → No. 1 – 2枚中

- 2枚目 → No. 2 – 2枚中

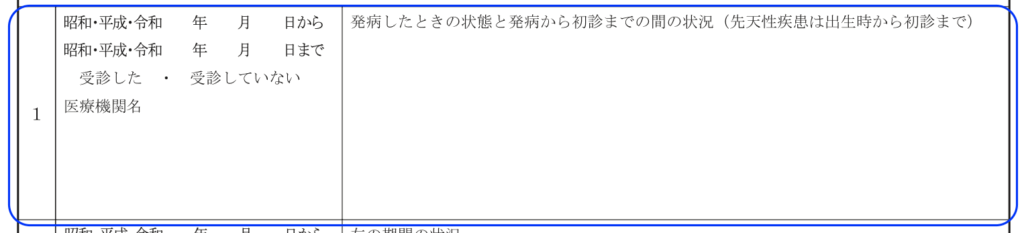

1-3.【最重要】病歴状況の記載ルール

- 切れ目なく記入する: 発病から現在までの期間に、空白期間は絶対に作らないようにします。

- 期間は5年以内: 同じ医療機関に5年以上受診している場合でも、3〜5年ごとに区切り、病状や生活状況の変化を記入しましょう。

| 状況 | 記入方法 |

| 医療機関を受診している場合 | 【受診した】を○で囲み、受診した医療機関名を記載し、その期間の症状や生活状況を記載します。 |

| 医療機関を受診していなかった場合 | 【受診していない】を○で囲み、受診しなかった期間の症状や生活状況を記載します。 |

ステップ2:申立書【裏面】の記入ルール

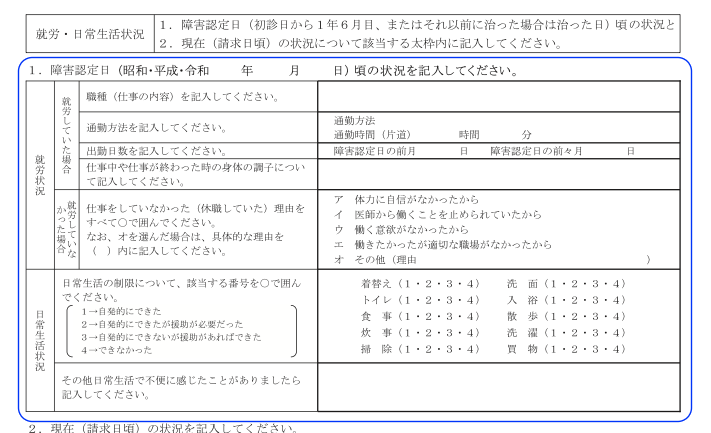

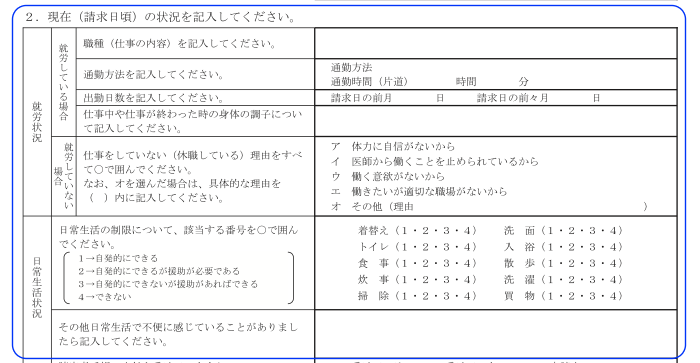

申立書の裏面は、あなたの現在の状況や、障害認定日時点の状況を正確に記載する部分です。特に、どの請求パターンを使うかによって、記入する箇所が決まっています。

2-1. 記入する時期(請求方法による違い)

| 請求パターン | 記入箇所 |

| 認定日請求(障害認定日から1年未満) | 障害認定日ごろの状況のみ記入します。 |

| 認定日請求(さかのぼり請求) | 障害認定日ごろの状況と、 現在(請求日ごろ)の状況の2箇所を 記入します。 |

| 事後重症請求 | 現在(請求日ごろ)の状況のみを記入します。 |

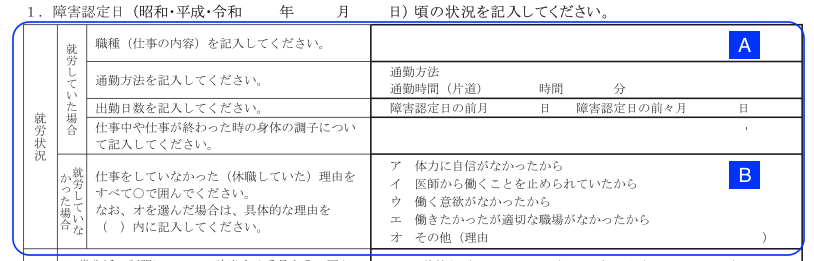

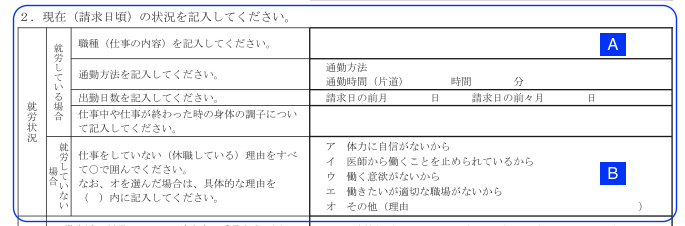

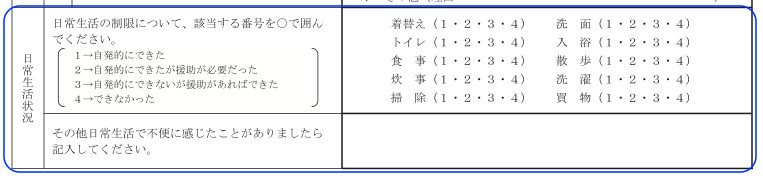

2-2. 日常生活・就労に関する項目

- 【A】 職種欄について

- あなたのお仕事内容を具体的にご記入ください(例:飲食店で接客業務、派遣先でデータ入力業務など)。

- 【B】就労していない(していなかった)場合欄:

- お仕事をしていない方と、休職中の方も、ア〜オに○付けしましょう。

- 日常生活状況について:

- あなたが「どのくらい不自由さを感じているか」を書きましょう。あなたがどう感じているかが重要であり、主治医の先生や医療機関への確認は不要です。

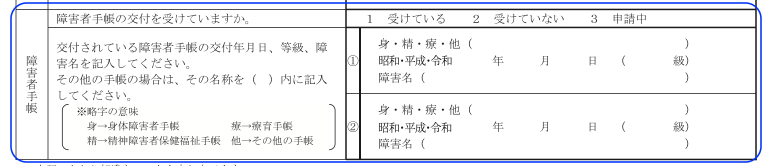

2-3. 障害者手帳欄

- 全員:受けている・受けていない・申請中のうち、あなたが該当する箇所に○をつけましょう。

- 障害者手帳の交付を受けている方は、①の欄に記入しましょう。障害者手帳を2冊以上持っているあなたは②の欄にも記入しましょう。

- ワンポイント!精神疾患で障害者手帳を発行されている場合は、手帳に病名が記載されていないことが多いです。その場合は、障害名欄は空欄で提出して大丈夫です。

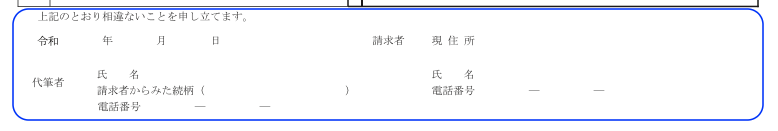

2-4.請求者・代筆者欄

- 請求者: 障害年金を請求するあなたの現住所、氏名、電話番号を記入してください。

- 代筆者: あなたの代わりに誰かが作成した場合は、代筆者の氏名、電話番号、請求者からみた続柄(例:「母」など)を記入しましょう。

ステップ3. 【特例】記入を簡素化できるのは誰?

初診日が20歳前にある方は、以下の条件に当てはまると記入の負担を軽減できる特例が適用されます 。

| ケース | 条件 | 記入方法 |

| 生来性の知的障害 | 生まれつきの知的障害がある方。 | 特に大きな変化が生じたことを中心に、出生時から現在までの状況を1つの欄にまとめて記入できます。 |

| 初診日証明が複数回の場合 | 2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った方。 | 発病から証明書を発行した医療機関の受診日までの経過を、1つの欄にまとめて記入できます。 その後は、通常通り、医療機関ごとに記載します。 |

今すぐ、最初の一歩を踏み出そう!

申立書の記入ルールを理解できた今、すぐに取り組める最初のアクションは2つだけ。

- 申立書を印刷し、「発病日」と「初診日」の欄に鉛筆で日付を仮記入する。

- 過去の通院記録を時系列に整理し、空白期間がないかを確認する。

文章を作成する前のフレームを作ることで、「病歴・就労状況等申立書」の作成が一気に進み、書類の完成へ近づくことができます。

難しいことは後回しに。まずは、今日この解説で得た知識を形にする一歩を踏み出しましょう。

ご病気で働くことが困難なあなたのために、障害年金で経済的な安心を届けたい。その想いで、情報発信と活動をしています。

あなたにとって、参考となる情報でありますように。

\ 無料相談いただいた方に、“あなた専用の障害年金レポート”をプレゼントしています /

説明が苦手でも大丈夫。あなたのお話をもとに、状況を私が丁寧に整理します。

精神的におつらい中で、

「自分の症状で申請していいのかな…」と不安に感じていませんか?

同じように悩んでいる方がたくさんいますので、どうか一人で抱え込まないでくださいね。

お渡しするレポートでは、

- 初診日・主病名・等級見込みの整理

- 日常生活のつらさの分析(食事・清潔保持など)

- 診断書の注意点・申請の進め方のポイント

など、申請の重要部分を あなたの状態に合わせてわかりやすくまとめます。

「言葉にできないつらさ」や「どう説明すればいいかわからない気持ち」を、

あなたに代わって整理するためのレポートです。

どうか無理のない範囲で、ご活用くださいね。